Ces lieux disparus qui font aussi l'histoire de Paris 2/2

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 19/11/2025

Sommaire

Certains monuments et lieux de la capitale ont disparu du paysage parisien, détruits, remplacés ou victimes des progrès et de l’évolution des normes… Dans ce second épisode, on vous emmène dans de nouveaux endroits étonnants, au cœur des bals travestis de Magic City en passant pars les Abattoirs de la Villette et les Halles de Paris.

Retrouvez l'épisode 1 de notre série sur les lieux disparus avec la gare de Bastille, Luna Park ou l'hôpital de la Charité.

Magic City et ses bals travestis

Inauguré en 1911

entre le quai d’Orsay, la rue de l’Université, l’avenue Bosquet et la rue Jean-Malar (7e), le Magic City est, à la veille de la Grande Guerre, le plus grand parc d’attractions de France. Jusqu'à 32 000 visiteurs s'y pressent chaque jour. Au 176-180, rue de l’Université, deux grandes salles accueillent événements politiques, compétitions sportives, concours en tous genres et grands bals costumés, notamment des bals travestis.

La police tolère ces événements où dansent des hommes habillés en femmes, et parfois des femmes en hommes. Annoncé et commenté dans la presse, à la fois scandaleux et fascinant, le bal est fréquenté notamment par des personnes homosexuelles et transgenres, des gens de la mode et des célébrités comme Raimu, Michel Simon ou Joséphine Baker, parfois membres du jury élisant le meilleur costume.

À partir du milieu des années 1930, marquées par la crise, les esprits ne sont plus à la fête. En 1934, le bal du Mardi gras a bien lieu, mais celui de la mi-carême est interdit sous la pression des journaux d’extrême droite. L’année suivante, les hommes habillés en femmes n’y sont pas admis. L’édifice laisse place, sous l’Occupation, aux studios de télévision de la Wehrmacht… Plus tard, le site devient les studios Cognacq-Jay, berceau de la télévision française !

Un panneau dévoilé en novembre 2025 rappelle cette histoire. A savoir que le parc d'attraction a également accueilli des "zoo humains" et qu'une plaque commémorative sera dévoilée pour rendre hommage à ceux qui en ont été victimes.

Le cimetière des Innocents et ses millions de cadavres

Le cimetière des Innocents en 1550.

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

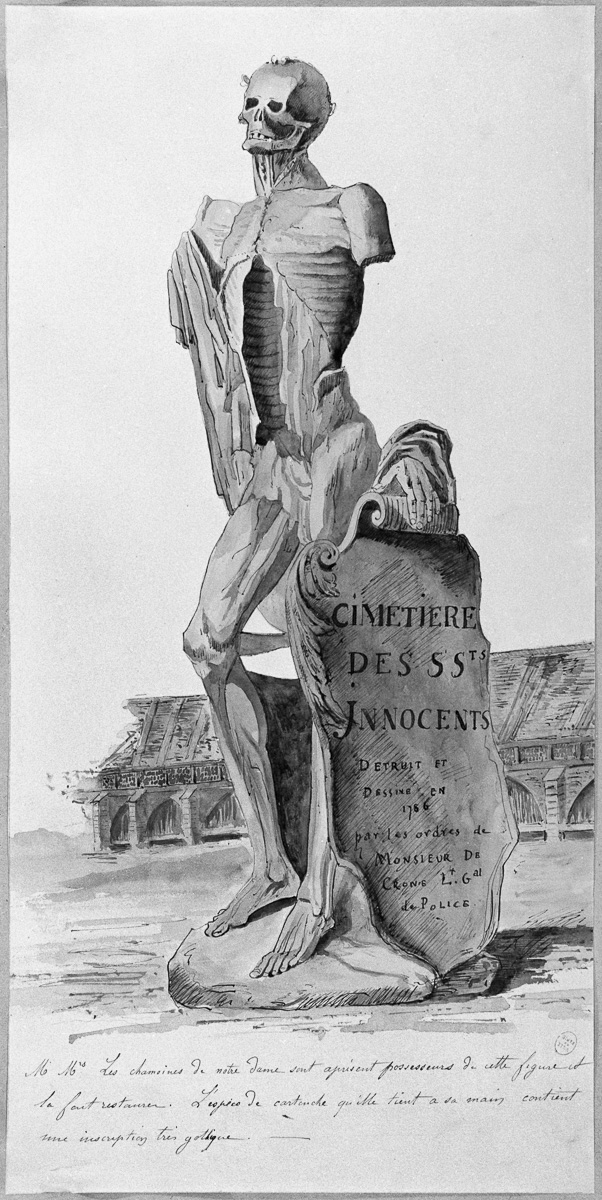

"Squelette avec plaque commémorative : cimetière des Saints Innocents". Estampe anonyme.

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Anonyme. "Vue de la chapelle Villeroy et d'Orgement, cimetière des Innocents".

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Attribué à Jakob Grimer (1526-1589). "Le cimetière et l'église des Innocents à Paris".

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Pierre Antoine Demachy. "Démolition de l'ancien charnier des Innocents". Entre 1700-et1800.

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Dans les entrailles des Catacombes, de nos jours.

Crédit photo :

Emilie Chaix / Ville de Paris

Dans le quartier des Halles, et plus précisément place Joachim-du-Bellay (Paris Centre), est érigée la fontaine des Innocents, aussi connue pour avoir abrité la plus grande nécropole parisienne. Au total, près de deux millions de Parisiens sont enterrés en plein cœur de Paris entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle.

Les sépultures individuelles sont rares et on privilégie les vastes fosses communes qui permettent d’accueillir jusqu’à 1 500 cadavres. Lorsqu’une fosse est pleine, elle est recouverte et une autre est alors creusée. Ainsi de suite jusqu’à… plus de place !

Au fil du temps, le voisinage commence à se plaindre de l’insalubrité du lieu et des odeurs nauséabondes. Le 7 mai 1780, la paroi d’une fosse s’effondre et laisse se déverser ossements et cadavres dans le cellier d’un restaurateur. A la suite de cet épisode, le cimetière est fermé.

En 1785, la destruction du cimetière est actée et les ossements des charniers sont transférés dans les anciennes carrières souterraines du 14e transformées en catacombes.

Le Grand Châtelet, une forteresse défensive puis carcérale

Le Grand Châtelet du XVIIIe siècle.

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Restes du Grand Châtelet pendant la démolition (An X, 1802).

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Le Grand Châtelet un jour de Carnaval au XIXe siècle.

Crédit photo :

Bénard, Auguste-Sébastien , Dessinateur / CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

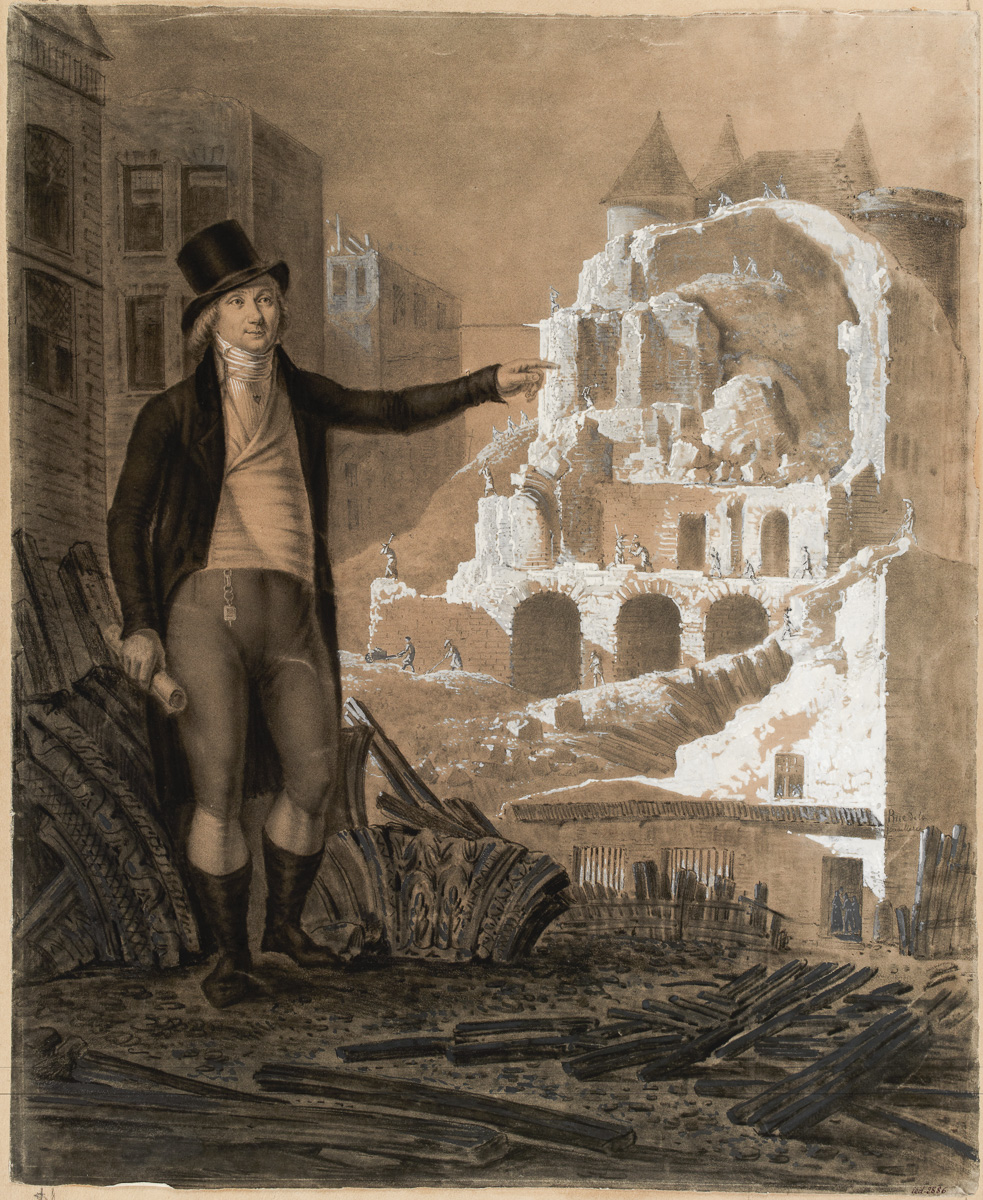

Portrait d'un architecte debout, montrant la démolition du Grand Châtelet en 1802.

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

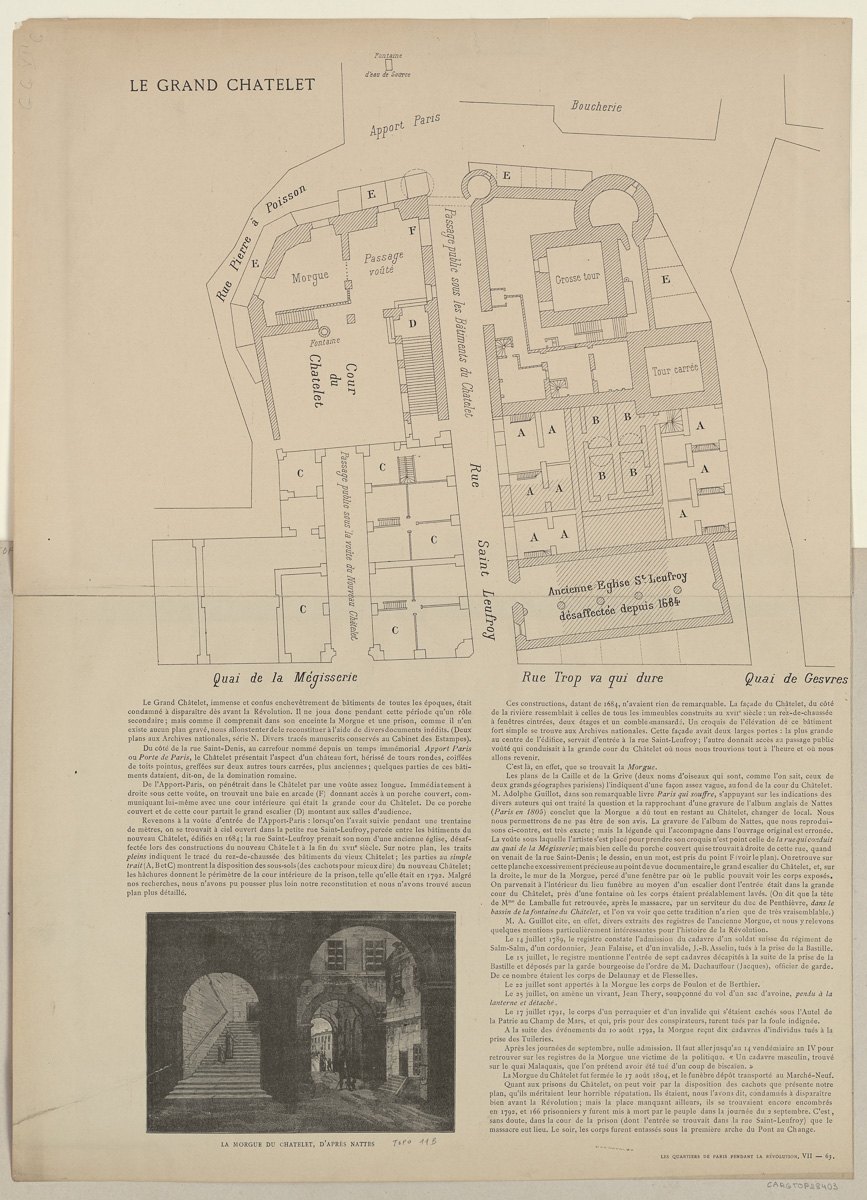

Le Grand Châtelet.

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Le Grand Châtelet et le pont de Bois, 1621-1645 (composition rétrospective).

Crédit photo :

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Le Grand Châtelet est une forteresse édifiée sous les ordres de Louis VI en 1130. Située sur le rive droite de la Seine, à l’actuelle place du Châtelet, elle permet de protéger l’accès au Grand Pont (devenu le pont au Change) menant à l’île de la Cité.

Dès 1190 et la construction de l’enceinte de Philippe Auguste, la forteresse perd sa fonction défensive. Plutôt que de la détruire, on décide d’y établir le siège du Prévôt de Paris, chargé du maintien de l’ordre, du contrôle des révoltes populaires et de la justice. Devenue juridiction royale, le Grand Châtelet rend des jugements, prononce des sentences et abrite entre ses murs plusieurs cachots où sont détenus et torturés les inculpés et condamnés à mort.

En 1802, l’ancienne forteresse est progressivement détruite, en commençant par les cachots.

Les abattoirs de la Villette et leurs conditions vétustes

Smeeton Tilly d'après Fichot et Jules-Descartes Férat. "Les abattoirs de la Villette : nouvelle halle d'abattage des porcs". Gravure sur bois.

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Le marché aux bestiaux de La Villette, années 1910.

Crédit photo :

©Neurdein / Roger-Viollet

Les écuries des bêtes aux anciens abattoirs de La Villette détruits en 1959. Paris 19e, vers 1920.

Crédit photo :

©Albert Harlingue / Roger-Viollet

Le pavillon de dépeçage de la viande des abattoirs de La Villette détruits en 1959. Paris 19e, vers 1920.

Crédit photo :

©Albert Harlingue / Roger-Viollet

Le contrôle des moutons et la pose du cachet sanitaire à la sortie des anciens abattoirs de La Villette détruits en 1959. Paris 19e, vers 1920.

Crédit photo :

©Albert Harlingue / Roger-Viollet

En 1855, le baron Haussmann décide de regrouper à la Villette les abattoirs et les marchés aux bestiaux de Paris. Le complexe est inauguré le 21 octobre 1867 après sept ans de travaux. Les abattoirs sont installés au nord du canal de l’Ourcq, et au sud, trois gigantesques halles abritent le marché aux bestiaux. Pour faciliter l’accès à cet établissement éloigné du centre-ville, deux gares sont mises en service : la gare de Paris-Bestiaux et la gare de Paris-Abattoirs.

Si au départ les abattoirs de la Villette sont plutôt modernes, le manque d’investissements rend rapidement l’établissement et ses infrastructures vétustes. En 1922, les abattoirs de la Villette font l’objet d’un scandale : le matériel, jugé primitif, et l’ancienneté des équipements ne permettent pas un abattage des animaux dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le manque d’installations frigorifiques entraîne de nombreux gaspillages, et une flambée des prix de la viande.

On modernise alors l’établissement, mais sans véritable effet. L’ensemble des activités est suspendu à partir de 1974 et une grande partie de l’établissement est démolie, excepté la halle aux bœufs devenue la grande Halle de la Villette.

Les Halles de Paris

Les Halles", esquisse pour le vestibule du salon des lettres à l'Hôtel de Ville de Paris, 1889.

Crédit photo :

Léon Lhermitte (1844-1925)/Petit Palais / Roger-Viollet

Les Halles. Aspect de la rue des Halles le matin avant 6 heures et Carreau des choux, rue Baltard. Paris (Ier arr.), 1906.

Crédit photo :

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Les Halles Centrales, nouvelles Halles de Baltard, 1er art entre 1865 et 1866.

Crédit photo :

Charles Marville photographe /CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Vue de l'intérieur des Halles en 1835.

Crédit photo :

Berthelin, Max , Dessinateur / CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Les Halles, rue Berger vers 1890.

Crédit photo :

Hippolyte Blancard photographe/ CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Les Halles centrales (ou Carreau des Halles). Paris vers 1910.

Crédit photo :

Albert Harlingue / Roger-Viollet

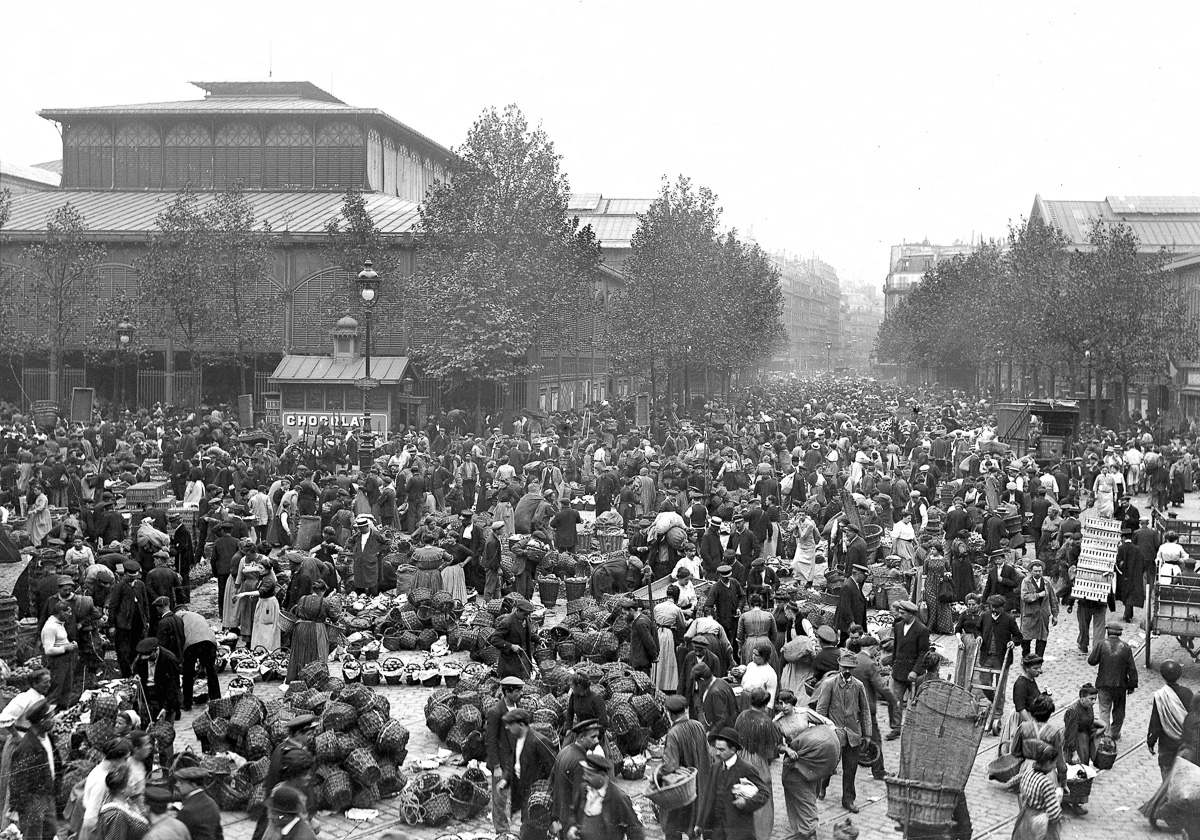

Paris, scène de marché dans le quartier des Halles.

Crédit photo :

© Roger-Viollet / Roger-Viollet

En 1979, on inaugure le Forum des Halles, grand centre commercial, en plein cœur de Paris. L’emplacement n’est pas lié au hasard. Le quartier des Halles est un lieu de commerce depuis plusieurs décennies et l’histoire des Halles de Paris commence dès le XIIe siècle !

En 1137, Louis VI décide de l’installation d’un marché sur d’anciens marécages. Il prend de l’ampleur et en 1183, de premières halles en bois sont édifiées sous les ordres de Philippe Auguste. Le petit marché étant devenu un important marché de vente en gros et de produits alimentaires frais, un immense projet est confié à l’architecte Victor Baltard en 1852 : la construction de pavillons en métal et en verre, véritable révolution architecturale à l’époque !

Ces Halles ne disposent pas de gare à proximité, comme les abattoirs de la Villette. Pour remédier à ce problème, une ligne de chemin de fer secondaire est établie pour acheminer plus facilement les produits des exploitations maraîchères de la périphérie : l’Arpajonnais. Malheureusement, cela ne suffit pas : problèmes de circulation, engorgement, manque de place et nouvelles règles d’hygiène marquent la fin des Halles de Paris.

En 1969, le marché est transféré à Rungis et les commerçants ainsi que leurs étals quittent progressivement la capitale. Dans la presse, on parle du « déménagement du siècle », et le chantier est surnommé « le trou de Paris ».

Tout ce qui concerne le patrimoine parisien vous fascine ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.